भूमिका

भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यताओं की जब बात होती है, तो अक्सर सिंधु घाटी (हड़प्पा), गंगा घाटी, और वैदिक सभ्यता जैसे नाम ही मुख्यधारा में आते हैं। परंतु दक्षिण भारत, विशेषतः तमिलनाडु के गर्भ में भी एक अत्यंत प्राचीन और उन्नत सभ्यता समाहित थी, जिसे आज हम "केलाड़ी सभ्यता" (Keeladi Civilization) के नाम से जानते हैं। यह खोज न केवल भारतीय पुरातत्त्व के इतिहास को बदल देने वाली है, बल्कि यह द्रविड़ सभ्यता की निरंतरता और गौरवशाली विरासत को भी सामने लाती है।

केलाड़ी कहाँ है?

केलाड़ी गाँव तमिलनाडु राज्य के शिवगंगा जिले में स्थित है। यह स्थान मदुरै शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर, वैगई नदी के किनारे बसा हुआ है। यही नदी केलाड़ी सभ्यता की जीवनरेखा मानी जा सकती है।

उत्खनन की शुरुआत और प्रगति

वर्ष 2015 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने पहली बार यहाँ खुदाई की।

प्रारंभिक खोजों से उत्साहित होकर तमिलनाडु पुरातत्व विभाग ने 2017 से खुदाई को और अधिक व्यापक रूप में आगे बढ़ाया।

अब तक 9 चरणों में खुदाई पूरी हो चुकी है (2024 तक)।

इन खुदाइयों ने चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे, जिनसे पता चलता है कि दक्षिण भारत में 2600 साल पहले भी एक उन्नत शहरी सभ्यता विद्यमान थी।

केलाड़ी में प्राप्त प्रमुख पुरावशेष

1. निर्माण और स्थापत्य

ईंटों से बने मकानों के अवशेष मिले हैं जो दर्शाते हैं कि यहाँ पक्के घर बनाए जाते थे।

जल निकासी नालियाँ, कुएँ और पक्की सड़कें भी मिली हैं।

2. मिट्टी के बर्तन

लाल और काले रंग के सुंदर डिज़ाइन वाले बर्तन प्राप्त हुए हैं।

कुछ बर्तनों पर तमिल ब्राह्मी लिपि में शिलालेख भी खुदे हुए मिले हैं।

3. जीवनशैली और हस्तशिल्प

मनके (beads), कंघियाँ, सुइयाँ, और खिलौनों जैसे घरेलू उपयोग की वस्तुएँ मिली हैं।

लौह औज़ार जैसे हंसिया, चाकू, और काटने वाले यंत्र – कृषि और निर्माण के लिए।

4. व्यापार के प्रमाण

टेराकोटा की मुहरें और सिक्के दर्शाते हैं कि यह एक व्यापारिक केंद्र रहा होगा।

5. लिपि और लेखन

जो सबसे महत्वपूर्ण खोज रही वह है – तमिल ब्राह्मी लिपि में शिलालेख। यह दर्शाता है कि यहाँ लिखने-पढ़ने की परंपरा थी और समाज शिक्षित था।

काल निर्धारण (Dating of Civilization)

रेडियो कार्बन डेटिंग (Carbon Dating) और वैज्ञानिक विश्लेषणों से यह सिद्ध हुआ है कि:

केलाड़ी सभ्यता 600 ईसा पूर्व के आसपास विकसित हुई थी।

यानी यह समय संगम युग से पहले का है।

यह इस बात का संकेत है कि दक्षिण भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भी एक निरंतर सभ्यता का विकास हुआ था।

केलाड़ी का ऐतिहासिक महत्व

1. द्रविड़ संस्कृति की पुष्टि

केलाड़ी के अवशेष बताते हैं कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषी लोग (विशेषतः तमिल समाज) एक स्वतंत्र शहरी सभ्यता चला रहे थे। यह उस धारणा को चुनौती देता है कि भारत की प्राचीनता केवल उत्तर भारत तक सीमित थी।

2. संगम साहित्य को भौतिक आधार

संगम साहित्य में वर्णित नगर, समाज और संस्कृति अब केवल साहित्यिक कल्पना नहीं रह गए हैं – उनके भौतिक प्रमाण भी केलाड़ी से मिले हैं।

3. लिपि का विकास

तमिल ब्राह्मी लिपि के साक्ष्य यह सिद्ध करते हैं कि दक्षिण भारत में 6वीं सदी ई.पू. में ही लेखन की परंपरा विद्यमान थी।

संरक्षण और संग्रहालय

- तमिलनाडु सरकार ने केलाड़ी में विशाल संग्रहालय की स्थापना की है (2023 में उद्घाटन)।

- खुदाई स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है।

- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर केलाड़ी की पहचान बढ़ रही है।

- केलाड़ी से जुड़े कुछ तथ्य (Prelims/MCQ के लिए उपयोगी)

- केलाड़ी गाँव तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में स्थित है।

- यह वैगई नदी के तट पर स्थित है।

- यहाँ से तमिल ब्राह्मी लिपि के लेख मिले हैं।

- सभ्यता का काल निर्धारण लगभग 600 ईसा पूर्व किया गया है।

- इसे "दक्षिण भारत की हड़प्पा" के नाम से जाना जाता है।

निष्कर्ष

केलाड़ी महज एक खुदाई नहीं, एक क्रांति है – इतिहास दृष्टि की क्रांति। यह खोज यह बताती है कि दक्षिण भारत की संस्कृति, शहरीकरण और साक्षरता उतनी ही पुरानी और समृद्ध है जितनी उत्तर भारत की। द्रविड़ सभ्यता केवल मिथक नहीं, बल्कि भौतिक प्रमाणों से सजीव इतिहास है। आज की पीढ़ी के लिए यह आवश्यक है कि वे इस गौरवशाली विरासत को जानें, समझें और आगे बढ़ाएं।

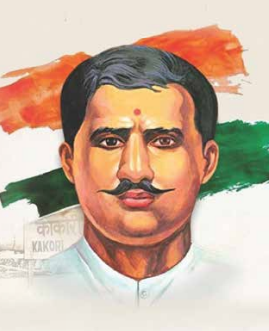

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कुछ ऐसे महानायक हुए हैं, जिन्होंने केवल अपने प्राणों का बलिदान ही नहीं दिया, बल्कि अपनी लेखनी को भी राष्ट्र के लिए हथियार बना दिया। उनके बोले गए शब्द, लिखी हुई पंक्तियाँ और किया गया प्रत्येक कार्य स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। ऐसे ही महान क्रांतिकारी थे—पंडित रामप्रसाद बिस्मिल।

11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में मुरलीधर और मूलमती के पुत्र के रूप में जन्मे बिस्मिल साधारण परिवार से थे, लेकिन उनके विचार असाधारण थे। कहा जाता है कि उनका पैतृक गाँव मैनपुरी के निकट मुरैनावां (बरवाँई) था। उनकी जन्मकुंडली और हाथों की सभी उंगलियों में चक्र के चिन्ह देखकर एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी—"यदि यह बालक जीवित रहा, तो इसे चक्रवर्ती सम्राट बनने से कोई नहीं रोक सकता।"

बचपन से ही बिस्मिल में राष्ट्रभक्ति के संस्कार गहरे थे। प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। जब वे कक्षा 9 में थे, तब वे आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित हुए। किशोर अवस्था में ही उन्होंने ब्रिटिश शासन की क्रूरता को देखा और अनुभव किया, जिससे उनका मन स्वतंत्रता संग्राम की ओर झुक गया।

उन्होंने अपने क्रांतिकारी जीवन में 'बिस्मिल' उपनाम अपनाया, जिसका अर्थ होता है—"आत्मिक रूप से व्यथित"। यह नाम उनकी वेदना और देशभक्ति का प्रतीक बन गया।

क्रांति और कलम का संगम

रामप्रसाद बिस्मिल न केवल एक योद्धा थे, बल्कि एक संवेदनशील लेखक और कवि भी थे। उन्होंने बंगाल के क्रांतिकारी शचीन्द्रनाथ सान्याल और जादूगोपाल मुखर्जी के साथ मिलकर हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य भारत को ब्रिटिश दासता से मुक्त कराना था।

बिस्मिल अपनी देशभक्त माता से पैसे उधार लेकर किताबें लिखते और प्रकाशित करते थे। उनके द्वारा लिखी गई रचनाएँ जैसे—‘देशवासियों के नाम’, ‘स्वदेशी रंग’, ‘मन की लहर’, और ‘स्वाधीनता की देवी’—उनके विचारों का सशक्त प्रमाण हैं। इन पुस्तकों की बिक्री से जो धन प्राप्त होता, उससे वे हथियार खरीदते थे। उन्होंने ‘बिस्मिल’, ‘राम’ और ‘अज्ञात’ नामों से कई रचनाएँ कीं।

काकोरी कांड: साहस की पराकाष्ठा

बिस्मिल का सबसे प्रसिद्ध कार्य 1925 का काकोरी कांड था, जिसमें उन्होंने चंद्रशेखर आजाद, अशफाकउल्ला खान और अन्य साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजी खजाने को लूटने की योजना बनाई। इसका उद्देश्य था—ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हथियार जुटाना और क्रांतिकारी गतिविधियों को संगठित करना।

यह घटना ब्रिटिश सरकार की चूलें हिला गई। कुछ ही समय में बिस्मिल समेत 30 से अधिक क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बिस्मिल, अशफाकउल्ला खान, राजेंद्रनाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह को फाँसी की सज़ा सुनाई गई।

साहित्यिक योगदान और आत्मकथा

लखनऊ सेंट्रल जेल में रहते हुए बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा लिखी, जिसे स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1928 में प्रकाशित किया। बिस्मिल की यह आत्मकथा न केवल क्रांति का दस्तावेज है, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है।

अपने जेल जीवन के दौरान ही उन्होंने प्रसिद्ध गीत "मेरा रंग दे बसंती चोला" की रचना की, जो आज भी देशभक्ति का प्रतीक माना जाता है।

अंतिम समय की अमर वाणी

19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में जब बिस्मिल को फाँसी देने से पहले उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई, तो उन्होंने केवल यही कहा—

"अंग्रेजी शासन का सर्वनाश हो।"

वे चले गए, लेकिन उनके विचार, लेखनी और बलिदान आज भी जीवित हैं।

उनकी स्मृति मात्र से ही मन देशभक्ति से भर उठता है।

नमन है उस 'बिस्मिल' को—

"सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,

देखना है ज़ोर कितना बाजुए क़ातिल में है..."

उनके जैसे क्रांतिकारियों की शहादत से ही यह देश स्वतंत्र हुआ, और आने वाली पीढ़ियाँ सदैव उनके ऋणी रहेंगी।

भूमिका

बिहार एक नदीप्रधान राज्य है, जहाँ गंगा, कोसी, गंडक, सोन और अन्य अनेक नदियाँ राज्य की भूगोलिक और आर्थिक संरचना को प्रभावित करती हैं। इन नदियों पर बने पुल केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने का साधन नहीं हैं, बल्कि ग्रामीण-शहरी संपर्क, व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण पक्षों के लिए अनिवार्य अवसंरचना हैं। बीते वर्षों में पुलों के बार-बार गिरने की घटनाओं ने न केवल जान-माल का नुकसान किया बल्कि सरकार की छवि और विकास के भरोसे को भी ठेस पहुँचाई है।

नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी? (गहराई से विश्लेषण)

- संरचनात्मक जर्जरता:

बिहार के 4000 के करीब पुलों में से बड़ी संख्या में पुल दशकों पुराने हैं। कई पुलों के निर्माण के समय मौजूदा ट्रैफिक लोड की कल्पना भी नहीं की गई थी। - नवीन चुनौतियाँ:

जलवायु परिवर्तन के चलते बढ़ते बाढ़, भारी बारिश और अधिक तापमान जैसी घटनाओं ने पुलों पर अतिरिक्त दबाव डाला है। - प्रबंधन में खामी:

निरीक्षण, मरम्मत और डेटा संकलन की कोई केंद्रीकृत और नियमित व्यवस्था न होने से नीति निर्माण और संकट प्रबंधन में देरी होती है।

नीति के प्रमुख स्तंभ

1. ब्रिज हेल्थ कार्ड प्रणाली (Bridge Health Card)

- प्रत्येक पुल का यूनीक डिजिटल प्रोफाइल तैयार होगा जिसमें निम्न जानकारी होगी:

- निर्माण तिथि

- निर्माण सामग्री

- निरीक्षण की तिथियाँ

- पाए गए दोष

- मरम्मत की रिपोर्ट

- भार सहन क्षमता

- यह कार्ड GIS-सक्षम एप्लीकेशन में समाहित होगा जिससे प्रशासन, अभियंता और आपदा प्रबंधन एजेंसियाँ एक क्लिक पर पुल की जानकारी प्राप्त कर सकें।

2. नियमित निरीक्षण और थर्ड-पार्टी ऑडिट

- मासिक निरीक्षण अनिवार्य होगा, विशेषकर वर्षा ऋतु और बाढ़ के बाद।

- थर्ड-पार्टी ऑडिट से निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। इसके लिए सरकार इंजीनियरिंग कॉलेजों, एनएबीएल-प्रमाणित संस्थानों और निजी विशेषज्ञ एजेंसियों से अनुबंध करेगी।

3. विशेषज्ञ संस्थानों की भागीदारी और प्रशिक्षण

- IITs और NITs जैसे संस्थानों से MoU कर वैज्ञानिक अध्ययन, तकनीकी मार्गदर्शन और समस्या समाधान कराया जाएगा।

- अभियंताओं के लिए Continuing Technical Education (CTE) कार्यक्रम होंगे ताकि वे संरचनात्मक मूल्यांकन की नवीनतम विधियों से परिचित रहें।

4. रियल-टाइम मॉनिटरिंग और IoT आधारित सेंसर नेटवर्क

- बड़े और रणनीतिक पुलों पर Structural Health Monitoring Systems (SHMS) लगाए जाएंगे जो कंपन, भार, आर्द्रता और तापमान का निरंतर विश्लेषण करेंगे।

- सेंसर से प्राप्त डेटा सीधे राज्य पुल नियंत्रण केंद्र (Bridge Command Center) को भेजा जाएगा।

5. जोखिम आधारित वर्गीकरण (Risk-Based Categorization)

- सभी पुलों को लो, मीडियम और हाई रिस्क श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा।

- हाई रिस्क पुलों पर विशेष निगरानी और शीघ्र मरम्मत का प्रावधान होगा।

नीति से अपेक्षित लाभ (विस्तार से)

- संरचनात्मक स्थायित्व:

समय पर निरीक्षण और मरम्मत से पुलों की आयु बढ़ेगी और महंगे पुनर्निर्माण की आवश्यकता घटेगी। - दुर्घटना में कमी:

समय रहते दोष पता चलने से जान-माल की क्षति रोकी जा सकेगी। - प्रभावी यातायात:

पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण परिवहन ठप होने की घटनाएँ कम होंगी, जिससे व्यापार और जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। - राजकोषीय दक्षता:

अनावश्यक खर्चे और आपातकालीन मरम्मत की जगह योजनाबद्ध मेंटेनेंस से लागत कम आएगी। - आपदा प्रबंधन में मदद:

बाढ़ या भूकंप के समय किन पुलों से राहत सामग्री भेजी जा सकती है, इसका निर्णय डेटा के आधार पर तुरंत लिया जा सकेगा। - पारदर्शिता और उत्तरदायित्व:

हेल्थ कार्ड और थर्ड पार्टी ऑडिट से जवाबदेही तय होगी और भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी।

क्रियान्वयन की चुनौतियाँ और समाधान

|

चुनौती |

संभावित समाधान |

|

बजट की कमी |

पुल रखरखाव हेतु एक पृथक “Bridge Maintenance Fund” बनाया जाए। |

|

तकनीकी मानव संसाधन की कमी |

स्थानीय अभियंताओं को प्रशिक्षित कर जिला स्तरीय ब्रिज मॉनिटरिंग सेल बनाई जाए। |

|

डेटा संग्रहण में एकरूपता की कमी |

統一 ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम (UBMS) सॉफ़्टवेयर लागू किया जाए। |

|

राजनीतिक हस्तक्षेप और ठेकेदारी में भ्रष्टाचार |

थर्ड पार्टी ऑडिट को अनिवार्य कर और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत कर पारदर्शिता बढ़ाई जाए। |

निष्कर्ष

बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं मेंटेनेंस नीति 2025 राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंधन को भविष्य के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह नीति सतत विकास, आपदा पूर्व चेतावनी, और तकनीकी नवाचार को एकीकृत करती है। यदि इसका सही तरीके से पालन हुआ, तो यह बिहार को भारत में पुल संरचना प्रबंधन का मॉडल राज्य बना सकती है।

4 June 2025

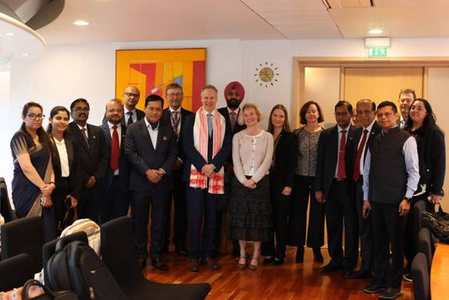

2025 में आयोजित ‘नॉर-शिपिंग’ (Nor-Shipping) कार्यक्रम के दौरान भारत और नॉर्वे के बीच समुद्री क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण वार्ता हुई। इस बैठक की अगुवाई भारत की ओर से केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की। इस द्विपक्षीय बातचीत ने दोनों देशों के बीच हरित समुद्री तकनीकों, सतत विकास, और ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में सहयोग को नई दिशा दी।

मुख्य बिंदु: हरित समुद्री तकनीकों पर जोर

- दोनों पक्षों ने हरित जहाज निर्माण (Green Shipbuilding), इलेक्ट्रिक फेरी, स्मार्ट लॉजिस्टिक्स, और स्वच्छ तटीय परिवहन (clean coastal transport) पर सहयोग बढ़ाने की बात कही।

- यह कदम वैश्विक जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में समुद्री परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल है।

Northern Sea Route (NSR) पर संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन

- भारत ने प्रस्ताव दिया कि दोनों देश नॉर्दर्न सी रूट (Northern Sea Route – NSR) के संचालन हेतु संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन करें।

- यह रूट, जो आर्कटिक महासागर के ज़रिए यूरोप और एशिया को जोड़ता है, ईंधन की बचत, कम यात्रा समय, और वैश्विक व्यापार में नए अवसरों को जन्म दे सकता है।

आर्कटिक नेविगेशन और बर्फीले जल में सहयोग

- चर्चा में आर्कटिक नेविगेशन, बर्फीले पानी में जहाज निर्माण, और आर्टिक में हरित तकनीक वाले जहाजों के संचालन पर विशेष बल दिया गया।

- भारत और नॉर्वे दोनों ही International Maritime Organization (IMO) के सदस्य हैं और समुद्री सुरक्षा व नवाचार को लेकर साझेदारी कर सकते हैं।

जहाज पुनर्चक्रण और अलंग का महत्व

- नॉर्वे ने भारत के गुजरात स्थित अलंग शिप रीसाइक्लिंग यार्ड को जहाज पुनर्चक्रण के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र के रूप में देखा है।

- सतत मछलीपालन, महासागरीय अक्षय ऊर्जा (जैसे – पवन और ज्वारीय ऊर्जा), और समुद्री संसाधनों के टिकाऊ उपयोग में भी दोनों देशों ने सहयोग बढ़ाने की सहमति दी।

‘सागर में सम्मान’ और लैंगिक समानता

- भारत ने अपनी पहल ‘सागर में सम्मान’ के तहत समुद्री क्षेत्र में लैंगिक समानता बढ़ाने के प्रयासों की जानकारी साझा की।

- इसमें महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, नौकरी के अवसर, और नेतृत्व विकास पर बल दिया गया।

- भारत ने नॉर्वे को इन परियोजनाओं में भाग लेने का आमंत्रण भी दिया।

समुद्री नवीकरणीय ऊर्जा: महासागरीय पवन व ज्वारीय ऊर्जा

- भारत ने नॉर्वे को महासागरीय पवन (Ocean Wind) और ज्वारीय ऊर्जा (Tidal Energy) में संयुक्त अनुसंधान व विकास परियोजनाओं के लिए आमंत्रित किया।

- नॉर्वे की तकनीकी विशेषज्ञता और भारत की संसाधन क्षमता इस क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व प्रदान कर सकती है।

ब्लू इकोनॉमी को सशक्त बनाने की दिशा में साझा लक्ष्य

- मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस साझेदारी को ब्लू इकोनॉमी (Blue Economy) को सशक्त बनाने के लिहाज़ से ऐतिहासिक अवसर बताया।

- उन्होंने कहा कि यह साझेदारी न केवल दोनों देशों को लाभ पहुंचाएगी, बल्कि वैश्विक समुद्री क्षेत्र को सतत और समावेशी विकास की ओर अग्रसर करेगी।

निष्कर्ष

भारत-नॉर्वे के बीच यह संवाद एक रणनीतिक समुद्री साझेदारी की ओर संकेत करता है। जहां एक ओर नॉर्वे की उच्च तकनीकी विशेषज्ञता है, वहीं भारत के पास विशाल समुद्री तटरेखा और विशाल मानव संसाधन क्षमता है। दोनों देशों के बीच यह सहयोग हरित प्रौद्योगिकी, अक्षय ऊर्जा, लैंगिक समानता, और सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति में मील का पत्थर सिद्ध हो सकता है।

राज्य सरकार न्याय के साथ विकास का नजरिया रखते हुए सभी लोगों, क्षेत्रों और वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए कृत संकल्पित है। बिहार में विकास की रणनीति समावेशी, न्यायोचित और सतत् होने के साथ-साथ आर्थिक प्रगति पर आधारित है। बिहार को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए सुशासन के कार्यक्रम को पूरे राज्य में लागू किया जा रहा है। सुशासन के तहत सरकार ने सभी नागरिकों को मूलभूत सुविधाएँ जैसे पेयजल, शौचालय, और बिजली उपलब्ध कराने के साथ-साथ आधारभूत संरचनाओं जैसे सड़क, गली-नाली, और पुलों के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अतिरिक्त, युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा उनके लिए उच्च व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करने पर बल दिया जा रहा है। इन सभी बिंदुओं को समाहित करते हुए सरकार ने विकसित बिहार के सात निश्चय पार्ट-1 (2015-2020) और सात निश्चय पार्ट-2 (2020-2025) की रूपरेखा तैयार की और उन्हें सुशासन के कार्यक्रम में शामिल किया। इन योजनाओं को सार्वभौमिक स्वरूप दिया गया है, जिससे सभी क्षेत्रों, समुदायों और वर्गों को बिना किसी भेदभाव के लाभ प्राप्त हो रहा है।

राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता विधि-व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए कानून का शासन स्थापित करना और नागरिकों को भयमुक्त समाज प्रदान करना है। संगठित अपराध पर कड़ाई से अंकुष लगाया गया है, और कानूनी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करते हुए अपराध नियंत्रण की ठोस व्यवस्था लागू की गई है। पुलिस तंत्र को और सशक्त बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों और प्रशिक्षण का उपयोग किया जा रहा है, ताकि वे अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर सकें। सरकार के इस संकल्प का परिणाम है कि बिहार में सामाजिक सौहार्द और सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण कायम है।

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (NCRB) के 2024 के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, बिहार में प्रति लाख जनसंख्या पर दर्ज संज्ञेय अपराधों की दर 150.2 है, जो राष्ट्रीय औसत 230.8 से काफी कम है। अपराध दर के आधार पर बिहार का स्थान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 24वाँ है। वर्ष 2024 में दर्ज अपराधों के अधिकांश मामलों में उद्भेदन (केस सॉल्विंग) किया गया है, और कानूनी प्रक्रिया पूरी कर कई अभियुक्तों को सजा भी दी गई है।

पुलिस बल की संख्या को राष्ट्रीय मानक तक पहुँचाने के लिए 2024 में 150 पुलिस उपाधीक्षकों, 300 पुलिस अवर निरीक्षकों, और 12,000 सिपाहियों की नियुक्ति की गई। थाना स्तर पर विधि-व्यवस्था और अनुसंधान शाखाओं को अलग करने के लिए 6,000 पुलिस अवर निरीक्षक और 3,000 सहायक अवर निरीक्षक के पद सृजित किए गए हैं। इन कदमों से पुलिस कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ी है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की रही है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने 2024 में 65 रिश्वतखोरी, 3 आय से अधिक संपत्ति, और 5 पद के दुरुपयोग से संबंधित मामलों सहित कुल 73 कांड दर्ज किए। सात मामलों में लोक सेवकों की चल-अचल संपत्ति जब्त की गई। आर्थिक अपराध इकाई ने 50 आय से अधिक संपत्ति के मामले दर्ज किए, जिनमें 35 में आरोप पत्र दाखिल किए गए। बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम के तहत 30 मामलों में संपत्ति जब्ती की कार्रवाई चल रही है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 150 मामलों में 300 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव प्रवर्तन निदेशालय को भेजा गया है।

प्रशासनिक और वित्तीय संरचनाओं को सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के साथ-साथ नागरिकों को कानूनी अधिकार प्रदान कर सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत नागरिकों को उनकी शिकायतों पर सुनवाई और समयबद्ध निवारण का अधिकार दिया गया है। 2025 तक, 6 लाख से अधिक शिकायतों का निपटारा किया गया है, जिससे जनता में विश्वास बढ़ा है। इस अधिनियम को 2024 में स्कॉच अवार्ड फॉर गुड गवर्नेंस और कॉमनवेल्थ एसोसिएशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के सिटीजन फोकस्ड इनोवेशन श्रेणी में सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन से सम्मानित किया गया। लोक संवाद के माध्यम से नागरिकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर नीतियों और योजनाओं को और बेहतर किया जा रहा है।

आधारभूत संरचना के विकास और कल्याणकारी योजनाओं के लिए 2024-25 का राज्य बजट 2.12 लाख करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20% अधिक है। कर राजस्व संग्रहण 2023-24 में 35,000 करोड़ रुपये था, और 2024-25 में 42,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। राजस्व बचत 25,000 करोड़ रुपये और राजकोषीय घाटा 13,000 करोड़ रुपये (राज्य GDP का 2.5%) अनुमानित है, जो बिहार राज्यकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम की 3% सीमा के अंतर्गत है।

केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार, 2023-24 में बिहार की आर्थिक विकास दर 10.8% रही, जो राष्ट्रीय औसत 7.5% से अधिक है। यह दर देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, जो अप्रैल 2019 से लागू है, 2025 तक पूर्णतः डिजिटल हो चुकी है, जिससे वित्तीय कार्य और कोषागार प्रणाली पारदर्शी और कुशल बनी है।

महिला सशक्तीकरण के लिए पंचायती राज और नगर निकायों में 50% आरक्षण, पुलिस भर्ती में 35% आरक्षण, और सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण लागू किया गया है। जीविका कार्यक्रम के तहत 2025 तक 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनाए गए, जिनसे 1.2 करोड़ परिवार जुड़े हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत कन्या जन्म पर 2,000 रुपये, आधार पंजीयन पर 1,000 रुपये, और टीकाकरण पर 2,000 रुपये दिए जाते हैं। 12वीं उत्तीर्ण बालिकाओं को 15,000 रुपये और स्नातक उत्तीर्ण बालिकाओं को 50,000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। साइकिल योजना की राशि 4,000 रुपये और पोशाक योजना की राशि बढ़ाई गई है। 2024-25 में 2 लाख से अधिक बालिकाओं को लाभ मिला है।

सात निश्चय पार्ट-1 और पार्ट-2 के तहत योजनाओं का मिशन मोड में क्रियान्वयन बिहार विकास मिशन द्वारा किया जा रहा है। कृषि रोडमैप, शिक्षा, और स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति की निगरानी की जा रही है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में युवाओं को 4% साधारण ब्याज पर 4 लाख रुपये तक का ऋण, और महिलाओं, दिव्यांगों, ट्रांसजेंडरों को 1% ब्याज पर ऋण दिया जा रहा है। 2025 तक 5 लाख युवाओं को लाभ मिला है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 3.5 लाख युवाओं को 300 करोड़ रुपये दिए गए। कुशल युवा कार्यक्रम के तहत 2,000 प्रशिक्षण केंद्रों में भाषा, संवाद, और कंप्यूटर कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

350 से अधिक सरकारी संस्थानों में निःशुल्क वाई-फाई सुविधा उपलब्ध है। स्टार्ट-अप नीति 2017 के तहत 700 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड बनाया गया, और 1,500 स्टार्ट-अप्स को इन्क्यूबेशन के लिए जोड़ा गया। हर घर बिजली योजना के तहत 2018 में ही 1.19 करोड़ घरों को कवर किया गया, और 2025 तक 100% विद्युतीकरण सुनिश्चित हुआ। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना से किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं।

हर घर नल का जल योजना के तहत 2025 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 40,000 वार्डों में कार्य शुरू हुआ, जिनमें 30,000 पूर्ण हुए, और 25 लाख घर कवर किए गए। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने 6,000 गैर-गुणवत्ता प्रभावित वार्डों में कार्य शुरू किया, 2,500 पूर्ण किए, और 5 लाख घरों को कवर किया। 4,000 आर्सेनिक, 4,200 फ्लोराइड, और 12,000 लौह प्रभावित वार्डों के लिए योजनाएँ स्वीकृत हैं। मिनी पाइप जलापूर्ति योजना में 5,500 वार्डों में कार्य शुरू हुआ, 1,200 पूर्ण हुए, और 2 लाख घर कवर किए गए। शहरी क्षेत्रों में 3,000 वार्डों में कार्य शुरू हुआ, और 8 लाख घरों को नल का जल मिला।

भूमिका

भारतीय लोकतंत्र की नींव विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन पर टिकी है। यह संतुलन संविधान की आत्मा है, जो तीनों स्तंभों को परस्पर सहयोग और नियंत्रण के साथ कार्य करने का दायित्व देता है। हाल के दशकों में, सर्वोच्च न्यायालय के कुछ ऐतिहासिक फैसलों ने यह सवाल उठाया है कि क्या वह संसद से ऊपर हो गया है, या वह केवल संविधान की रक्षा कर रहा है। इसे 'सुपर संसद' कहने की बहस तब और तेज होती है, जब न्यायपालिका संसद के बनाए कानूनों को रद्द करती है या सरकार की नीतियों में हस्तक्षेप करती है। यह लेख इस प्रश्न का विश्लेषण करता है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में 'सुपर संसद' है, या वह संवैधानिक सीमाओं में रहकर लोकतंत्र की रक्षा करता है।

न्यायपालिका को 'सुपर संसद' क्यों कहा जाता है?

सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ और भूमिका इसे संसद से अलग और कुछ मामलों में उससे ऊपर की स्थिति प्रदान करती हैं। निम्नलिखित बिंदु इसे स्पष्ट करते हैं:

1. संविधान की सर्वोच्च व्याख्याता:

भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अनुच्छेद 141 के तहत इसके निर्णय देश भर में बाध्यकारी हैं। इसका अर्थ है कि संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, यदि संविधान के विपरीत हो, तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यह शक्ति न्यायपालिका को संसद के ऊपर एक निगरानी की भूमिका देती है। उदाहरण के लिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) में न्यायालय ने 'मूल ढांचा सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) प्रतिपादित किया, जिसके तहत संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। इसने संसद की संशोधन शक्ति पर एक स्पष्ट सीमा तय की।

2. न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review):

न्यायपालिका को संसद के कानूनों और संशोधनों की संवैधानिकता की जांच करने का अधिकार है। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों या संविधान के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उसे रद्द किया जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण:

- मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार (1980): संसद द्वारा किए गए संशोधन को रद्द करते हुए न्यायालय ने मौलिक अधिकारों की रक्षा की।

- गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967): न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, हालाँकि यह बाद में 24वें संशोधन द्वारा संशोधित हुआ।

- इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975): संसद द्वारा किया गया एक संशोधन, जो प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बाहर करता था, रद्द कर दिया गया।

- चुनावी बॉन्ड मामला (2024): सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया, क्योंकि यह सूचना के अधिकार (RTI) और पारदर्शिता का उल्लंघन करती थी।

3. मौलिक अधिकारों की रक्षा:

अनुच्छेद 32 और 226 के तहत, नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकते हैं। डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को 'संविधान का हृदय और आत्मा' कहा। यह शक्ति न्यायपालिका को संसद और सरकार के कार्यों की निगरानी करने का अधिकार देती है। उदाहरण:

- शायरा बानो बनाम भारत सरकार (2017): तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित कर मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा।

- नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत सरकार (2018): धारा 377 को रद्द कर समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटाया।

- सबरीमाला मंदिर मामला (2018): मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को असंवैधानिक घोषित कर लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया।

4. जनहित याचिका (PIL):

1980 के दशक से, जनहित याचिकाओं ने न्यायपालिका को सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर दिया। कोई भी नागरिक सामाजिक हित के लिए याचिका दायर कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में सुधार हुए:

- पर्यावरण संरक्षण: दीपावली पर पटाखों पर प्रतिबंध, औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन के दिशानिर्देश।

- बाल श्रम उन्मूलन: खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम पर प्रतिबंध।

- पुलिस सुधार: पुलिस भर्ती, स्थानांतरण और स्वतंत्रता के लिए दिशानिर्देश।

- जेल सुधार: कैदियों के अधिकारों और जेलों की स्थिति में सुधार।

- भ्रष्टाचार विरोधी कदम: भ्रष्टाचार के मामलों में स्वतः संज्ञान और निष्पक्ष जांच के आदेश।

5. न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism):

जब न्यायपालिका संविधान की रक्षा के लिए सरकार या संसद के कार्यों में हस्तक्षेप करती है, तो इसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। इसका उद्देश्य मौलिक अधिकारों की रक्षा, प्रशासन की निष्क्रियता को दूर करना और कानूनों का सही कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। उदाहरण:

- पटाखों पर प्रतिबंध: वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दीपावली पर पटाखों की बिक्री और उपयोग पर रोक।

- सबरीमाला मंदिर: महिलाओं को समान धार्मिक अधिकार देने का फैसला।

- धारा 377 का निरस्तीकरण: समलैंगिक समुदाय के अधिकारों की रक्षा।

6. अनुच्छेद 142: पूर्ण न्याय की शक्ति:

अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को 'पूर्ण न्याय' के लिए आवश्यक आदेश पारित करने की शक्ति देता है। यह शक्ति इसे कानून की सीमाओं से परे जाकर भी न्याय प्रदान करने में सक्षम बनाती है। उदाहरण:

- राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामला (2019): विवादित भूमि रामलला को दी गई और मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक भूमि आवंटित की गई।

- सहारा-SEBI मामला: निवेशकों को धन वापसी के लिए आदेश।

- सांसद रिश्वत प्रतिरक्षा समाप्ति (2024): सांसदों को रिश्वत के लिए प्रतिरक्षा से वंचित किया गया।

हाल की घटनाएँ (2024-2025)

1. चुनावी बॉन्ड योजना (फरवरी 2024):

सर्वोच्च न्यायालय ने इस योजना को असंवैधानिक घोषित किया, क्योंकि यह पारदर्शिता और सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती थी। इसने राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया और काले धन के उपयोग पर रोक लगाई।

2. सांसदों/विधायकों की रिश्वतखोरी पर प्रतिरक्षा समाप्त (मार्च 2024):

1998 के फैसले को पलटते हुए, न्यायालय ने कहा कि सांसदों को संसद में रिश्वत के लिए कोई प्रतिरक्षा नहीं मिलेगी। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ और संसद की गरिमा के लिए बड़ा कदम था।

3. तमिलनाडु बनाम राज्यपाल (अप्रैल 2025):

न्यायालय ने राज्यपाल को निर्वाचित सरकार की सलाह मानने और विधानसभा द्वारा पुनः पारित विधेयकों को रोकने का अधिकार न होने का आदेश दिया। यह संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक जनादेश की रक्षा का उदाहरण है।

आलोचनाएँ और चिंताएँ

1. न्यायिक अतिक्रमण (Judicial Overreach):

जब न्यायपालिका नीति-निर्माण या प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप करती है, तो इसे अतिक्रमण माना जाता है। उदाहरण के लिए, प्रशासनिक नियुक्तियों या नीतियों पर निर्देश देना।

2. लोकतंत्र में असंतुलन:

बार-बार संसद के कानूनों को रद्द करने से तीनों स्तंभों के बीच संतुलन बिगड़ सकता है। यह संसद की संप्रभुता पर सवाल उठाता है।

3. अनुच्छेद 142 का दुरुपयोग:

इसकी अस्पष्ट सीमाओं के कारण अत्यधिक शक्ति का खतरा है, जो न्यायपालिका को अधिनायकवादी बना सकता है।

निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालय 'सुपर संसद' नहीं, बल्कि संविधान का रक्षक है। यह संसद से ऊपर नहीं, पर संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। इसकी शक्तियाँ, जैसे न्यायिक पुनरावलोकन, जनहित याचिका, और अनुच्छेद 142, इसे मौलिक अधिकारों और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सशक्त बनाती हैं। हालाँकि, इसका अति-हस्तक्षेप लोकतंत्र के संतुलन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए, न्यायपालिका को अपनी शक्ति का विवेकपूर्ण और संतुलित उपयोग करना चाहिए ताकि लोकतंत्र स्वस्थ और स्थायी रहे।

प्रस्तावना परंपरा लोगों को किसी भी अत्याचार से समझौता करा सकती है, और फैशन उन्हें किसी भी मूर्खता को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है।

जॉर्ज बायरन की ये बातें इस शीर्षक पर बिल्कुल सटीक बैठता हैं। भारतीय समाज विकास के आसमान पर रहा है जिसमे कुछ लोग आधुनिक मूल्यों को जल्दी ही प्राप्त कर लिए और कुछ लोग अभी भी परम्परागत मूल्यों के चिपके हुए है। इसके कारण समाज की गतिशीलता में विसंगति देखी जाती है। आधुनिक मूल्य वालो को प्राचीन सोच वाले बिगड़े हुए मानते है, वही प्राचीन वालो को आधुनिक मूल्य वाले लोग पिछड़े हुए मानते है। अब हमे इसी पर विचार करना है कि वर्तमान आधुनिक जीवन में कौन- से मूल्य सही है और कौन- से गलत।

-

वकिफ़ (Waqif): वह व्यक्ति जो वक्फ बनाता है।

-

मुतवल्ली (Mutawalli): वक्फ संपत्ति का प्रबंधन करने वाला व्यक्ति जिसे वकिफ़ या संबंधित प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किया जाता है।

-

वक्फ संपत्ति को अल्लाह के नाम पर समर्पित माना जाता है, और इसका स्वामित्व स्थायी रूप से दाता से अलग हो जाता है।

-

वक्फ अधिनियम, 1954

-

स्वतंत्रता के बाद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया।

-

केंद्रीय वक्फ परिषद (Central Wakf Council) 1964 में स्थापित की गई, जो राज्यों के वक्फ बोर्डों की निगरानी करती है।

-

-

वक्फ अधिनियम, 1995

-

यह कानून 1995 में पारित हुआ और इसे एक प्रभावी कानून बना दिया गया।

-

इस अधिनियम के तहत राज्य वक्फ बोर्डों और वक्फ परिषदों की शक्तियाँ और कार्य निर्धारित किए गए।

-

वक्फ ट्रिब्यूनल का गठन किया गया, जिसे न्यायिक शक्तियाँ दी गईं। इसकी सुनवाई के विरुद्ध किसी अन्य दीवानी अदालत में अपील नहीं की जा सकती।

-

-

2013 में संशोधन

-

वक्फ प्रशासन को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए कुछ प्रावधान जोड़े गए।

-

-

वक्फ निरसन विधेयक, 2022

-

1995 के अधिनियम को अधिक न्यायसंगत बनाने के लिए 2022 में एक नया विधेयक पेश किया गया।

-

-

वक्फ बोर्डों की स्थापना

-

केंद्रीय वक्फ परिषद (Central Wakf Council) और राज्य वक्फ बोर्ड (State Wakf Boards) बनाए गए।

-

ये संस्थाएँ वक्फ संपत्तियों की देखरेख और प्रबंधन करती हैं।

-

-

वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण

-

सभी वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण और पंजीकरण अनिवार्य किया गया।

-

-

अतिक्रमण की रोकथाम

-

अवैध कब्जे और दुरुपयोग को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान शामिल किए गए।

-

-

प्रबंधन और विकास

-

वक्फ बोर्डों को संपत्तियों के विकास और पट्टे पर देने की शक्ति दी गई।

-

-

विवाद समाधान

-

वक्फ ट्रिब्यूनल का गठन किया गया, जो वक्फ विवादों का निपटारा करता है।

-

-

कानूनी ढाँचे को मजबूत बनाना

-

वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे और दुरुपयोग के लिए कड़े दंड।

-

वक्फ बोर्डों को अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए अधिक शक्तियाँ देना।

-

-

पारदर्शिता और जवाबदेही

-

वक्फ संपत्तियों और वित्तीय लेन-देन का नियमित ऑडिट अनिवार्य करना।

-

पट्टे और विकास कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

-

-

वक्फ संपत्तियों का उपयोग

-

वक्फ संपत्तियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक कल्याण के लिए उपयोग करने को बढ़ावा देना।

-

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP Model) के माध्यम से वक्फ संपत्तियों का विकास।

-

-

डिजिटलीकरण

-

सभी वक्फ संपत्तियों का केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाना।

-

वक्फ संपत्तियों की निगरानी और प्रबंधन को डिजिटल रूप देना।

-

-

वक्फ बोर्डों को सशक्त बनाना

-

राज्य वक्फ बोर्डों को अधिक स्वायत्तता और संसाधन प्रदान करना ताकि वे प्रभावी रूप से काम कर सकें।

-

-

अवैध कब्जे (Encroachment):

-

दिल्ली (2019): राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, 50% से अधिक वक्फ संपत्तियों पर निजी बिल्डरों या अन्य लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया था।

-

तेलंगाना: 1,000 एकड़ से अधिक वक्फ भूमि पर सरकार और निजी लोगों का अवैध कब्जा।

-

-

कुप्रबंधन (Mismanagement):

-

उत्तर प्रदेश (2018): लखनऊ में करोड़ों की वक्फ संपत्ति को एक स्थानीय मुतवल्ली (प्रबंधक) ने अवैध रूप से बेच दिया, जिससे अनाथालयों को मिलने वाला फंड बंद हो गया।

-

महाराष्ट्र: वक्फ बोर्ड ने महत्वपूर्ण वक्फ संपत्तियाँ बहुत कम कीमत पर निजी व्यक्तियों को पट्टे पर दे दीं।

-

-

न्यायिक हस्तक्षेप (Judicial Interventions):

-

तेलंगाना (2022): सुप्रीम कोर्ट ने 1,600 एकड़ की वक्फ भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करने का आदेश दिया।

-

दिल्ली (2021): हाई कोर्ट ने महरौली की एक वक्फ संपत्ति से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया।

-

-

वक्फ अधिनियम, 1995 का नया नामकरण: इसे "संपूर्ण वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995" नाम दिया गया है।

-

वक्फ की स्थापना: केवल पाँच वर्षों से इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है। वक्फ बाय यूजर (दीर्घकालिक उपयोग से वक्फ) को हटा दिया गया है।

-

सरकारी संपत्तियाँ वक्फ नहीं होंगी: यदि कोई सरकारी भूमि वक्फ घोषित होती है, तो वह स्वतः वक्फ से मुक्त मानी जाएगी।

-

वक्फ संपत्ति की पहचान: वक्फ बोर्ड को वक्फ संपत्तियों की जाँच और पहचान करने के अधिकार से वंचित किया गया है।

-

सर्वेक्षण प्रणाली में सुधार: सर्वे कमिश्नर के बजाय जिलाधिकारी को सर्वेक्षण का कार्य सौंपा गया है।

-

केंद्रीय वक्फ परिषद: अब दो गैर-मुस्लिम सदस्य होंगे और सांसदों, पूर्व न्यायाधीशों आदि को मुस्लिम होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।

-

वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन: राज्य सरकार को बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को नामित करने का अधिकार होगा। इसमें शिया, सुन्नी, पिछड़ा वर्ग, बोहरा और आगा खानी समुदायों को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा।

-

वक्फ ट्रिब्यूनल: मुस्लिम कानून विशेषज्ञ को हटाकर न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल किया गया है।

-

ट्रिब्यूनल के निर्णयों की अपील: अब हाई कोर्ट में 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है।

-

केंद्र सरकार के अधिकार: अब केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों के ऑडिट का कार्य कर सकती है।

-

वक्फ बोर्डों का विरोध:

-

2024 में कई वक्फ बोर्डों ने इस विधेयक का विरोध किया, जैसे केरल वक्फ बोर्ड ने तर्क दिया कि बाहरी सदस्यों को धार्मिक जटिलताओं की समझ नहीं होगी।

-

-

कार्यान्वयन की कठिनाइयाँ:

-

स्वच्छ भारत मिशन की सफलता विशेष वित्तीय सहायता से संभव हुई, जबकि एनआरसी (असम) संसाधनों की कमी के कारण पूरी तरह लागू नहीं हो पाया। वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण भी इसी तरह की चुनौतियों का सामना कर सकता है।

-

-

पटना के फुलवारी शरीफ में स्थित वक्फ संपत्तियों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है।

-

सैकड़ों करोड़ रुपये की वक्फ जमीन पर अवैध निर्माण कर लिया गया है, जिसमें निजी मकान, दुकानें और व्यावसायिक परिसरों का निर्माण शामिल है।

-

वक्फ बोर्ड और स्थानीय प्रशासन के बीच समन्वय की कमी के कारण अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

-

पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया और अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।

-

यह ऐतिहासिक वक्फ संपत्ति है, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा प्राइवेट बिल्डरों द्वारा कब्जा कर लिया गया है।

-

स्थानीय प्रशासन द्वारा इस संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के प्रयासों में कानूनी अड़चनें आईं।

-

इस संपत्ति को धार्मिक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए सुरक्षित रखा गया था, लेकिन वर्तमान में इसका उचित उपयोग नहीं हो पा रहा है।

-

बिहार शरीफ में कई वक्फ संपत्तियों पर निजी व्यक्तियों और सरकारी एजेंसियों का अतिक्रमण है।

-

बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई की मांग की, लेकिन स्थानीय राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

-

2021 में नालंदा जिला प्रशासन द्वारा एक वक्फ संपत्ति पर अवैध निर्माण को हटाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन भारी विरोध और कानूनी विवाद के कारण यह संभव नहीं हो पाया।

-

इस संपत्ति का उपयोग शिक्षा और सामुदायिक विकास के लिए किया जाना था, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा खाली पड़ा है।

-

कई अतिक्रमणकारियों ने इसे निजी उपयोग के लिए विकसित करना शुरू कर दिया।

-

वक्फ बोर्ड की कमजोर निगरानी के कारण अवैध कब्जे बढ़ते जा रहे हैं।

-

इस क्षेत्र में आधुनिक शिक्षा संस्थान और सामुदायिक केंद्र विकसित किए जा सकते हैं, जिससे मुस्लिम समुदाय को लाभ मिलेगा।

-

2019 में बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के कुछ अधिकारियों पर आरोप लगे कि उन्होंने वक्फ संपत्तियों को सस्ते दामों पर निजी कंपनियों को पट्टे पर दिया।

-

इन सौदों में बोर्ड को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ और सार्वजनिक धन का सही उपयोग नहीं हो पाया।

-

जांच रिपोर्ट में यह पाया गया कि वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियाँ निजी हाथों में जा रही हैं।

-

बिहार सरकार ने मामले की जाँच के आदेश दिए, लेकिन अभी तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई।

-

गया जिले में एक प्रमुख वक्फ संपत्ति को अवैध रूप से पट्टे पर देकर बेचा गया।

-

स्थानीय मुतवल्ली (संपत्ति प्रबंधक) ने यह सौदा बिना वक्फ बोर्ड की अनुमति के किया, जिससे समुदाय को भारी नुकसान हुआ।

-

इस जमीन का मूल्य कई करोड़ रुपये आंका गया, लेकिन यह बहुत कम कीमत में दे दी गई।

-

गया जिला प्रशासन ने इस पर जांच शुरू की, लेकिन अभी तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।

-

बिहार में हजारों एकड़ वक्फ भूमि का सही उपयोग नहीं हो रहा है।

-

यदि इन संपत्तियों का सही ढंग से प्रबंधन किया जाए, तो शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ विकसित की जा सकती हैं।

-

उदाहरण के लिए, फुलवारी शरीफ और बिहार शरीफ जैसी जगहों पर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाए जा सकते हैं।

-

2023 में बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड ने डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने की योजना बनाई, ताकि संपत्तियों का सही लेखा-जोखा रखा जा सके।

-

लेकिन अब तक अधिकतर संपत्तियों का डिजिटल डेटा तैयार नहीं हो पाया।

-

तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों में डिजिटल वक्फ रिकॉर्ड शुरू हो चुके हैं, लेकिन बिहार में यह अभी तक अधूरा है।

-

तेजी से डिजिटलाइजेशन की जरूरत है ताकि अवैध कब्जे रोके जा सकें।

-

मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए संपत्तियों की जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए।

-

अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और भारी जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए।

-

वक्फ संपत्तियों की निगरानी के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाई जानी चाहिए।

-

वक्फ संपत्तियों का नियमित ऑडिट और ऑनलाइन रिकॉर्डिंग होनी चाहिए।

-

भ्रष्टाचार को रोकने के लिए स्वतंत्र निगरानी एजेंसी का गठन आवश्यक है।

-

वक्फ संपत्तियों का उपयोग स्कूल, कॉलेज, और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने में किया जाना चाहिए।

-

शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप बनाया जाए।

-

व्यावसायिक उपयोग के लिए वक्फ संपत्तियाँ विकसित की जाएँ, ताकि होने वाली आय शिक्षा और कल्याणकारी योजनाओं में लगाई जा सके।

मिशन कर्मयोगी परिचय

लोक प्रशासन के गतिशील परिदृश्य में, सरकारी सेवाओं के प्रभावी वितरण और नीतियों के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में सिविल सेवकों का विकास और सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण तत्व बन गया है। मिशन कर्मयोगी (2 सितंबर 2020), भारत सरकार की एक ऐतिहासिक पहल है, जिसका उद्देश्य एक व्यापक क्षमता निर्माण कार्यक्रम के माध्यम से इस अनिवार्यता को संबोधित करना है। बिहार नमन जीएस द्वारा दिए गए इस नोट में सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण पर मिशन कर्मयोगी के संभावित प्रभाव की जांच की गई है, प्रासंगिक उदाहरणों से अंतर्दृष्टि प्राप्त की गई है और इस नोट द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों और अवसरों की खोज की गई है।

सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि यह सीधे तौर पर सार्वजनिक सेवा वितरण की गुणवत्ता और नागरिकों की उभरती जरूरतों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने की सरकारी एजेंसियों की क्षमता को प्रभावित करता है। प्रभावी शासन सिविल सेवकों की योग्यता, नैतिकता और दक्षता पर निर्भर करता है, जिससे क्षमता निर्माण राष्ट्रीय विकास के लिए आधारशिला बन जाता है।

मिशन कर्मयोगी के मुख्य सिद्धांत

मिशन कर्मयोगी का सार "कर्मयोगी" शब्द में निहित है, जो प्रतिबद्धता और नैतिकता के साथ अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित कार्यकर्ता को दर्शाता है। यह पहल निम्नलिखित पर केंद्रित है:

- क्षमता निर्माण: सिविल सेवकों को आजीवन सीखने और निरंतर पेशेवर विकास के अवसर प्रदान करना।

- योग्यता-संचालित दृष्टिकोण: दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए अधिकारियों को भूमिका-विशिष्ट दक्षताओं से लैस करना।

- तकनीकी एकीकरण: सुलभ, सस्ती और अनुकूली शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्नत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करना।

2 सितंबर, 2020 को लॉन्च किए गए मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य भारतीय लोकाचार को बनाए रखते हुए आधुनिक तरीकों को अपनाकर भारत की सिविल सेवाओं की दक्षता, प्रभावशीलता और जवाबदेही को बढ़ाना है। यह आरटीआई, नागरिक चार्टर, ई-गवर्नेंस और शिकायत निवारण प्रणालियों के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है, जो सुशासन की कुंजी हैं। कार्यक्रम सिविल सेवकों के कौशल निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि उन्हें अधिक रचनात्मक, सक्रिय और तकनीक-सहाय बनाया जा सके, जिससे उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा सके। 510 करोड़ रुपये से अधिक के आवंटन के साथ, इस पहल का लक्ष्य पाँच वर्षों (2020-2025) में 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करना है। इसका उद्देश्य अभिजात्यवाद को खत्म करना और सरकारी कर्मचारियों के सभी स्तरों पर कौशल विकास के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है।

मिशन कर्मयोगी की मुख्य विशेषताएँ

- नौकरशाही की खामियाँ तोड़ना: इस पहल का उद्देश्य मंत्रालयों और विभागों में एक-दूसरे से अलग रहने की मानसिकता को खत्म करना है, जिससे क्रॉस-फ़ंक्शनल सहयोग को बढ़ावा मिले।

- 70-20-10 लर्निंग मॉडल: यह मॉडल नौकरी के अनुभवों से 70% सीखने, साथियों और सलाहकारों के साथ बातचीत से 20% और औपचारिक प्रशिक्षण से 10% सीखने को सुनिश्चित करता है।

- निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्यांकन: वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन जवाबदेही और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए सिविल सेवक के प्रदर्शन को मापेगा।

मिशन कर्मयोगी के छह प्रमुख स्तंभ

मिशन कर्मयोगी छह प्रमुख स्तंभों पर आधारित है जो भारत की सिविल सेवाओं के लिए एक व्यापक क्षमता-निर्माण पहल की नींव रखते हैं। ये स्तंभ शासन के लिए एक संरचित, प्रौद्योगिकी-संचालित और योग्यता-आधारित दृष्टिकोण सुनिश्चित करते हैं।

1. नीतिगत ढांचा

यह स्तंभ मिशन कर्मयोगी को लागू करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, नियम और शासन संरचना स्थापित करता है। इसमें शामिल हैं:

- सिविल सेवकों के लिए योग्यता-आधारित प्रशिक्षण मॉडल को परिभाषित करना।

- राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और शासन आवश्यकताओं के साथ प्रशिक्षण को संरेखित करना।

- मंत्रालयों, विभागों और प्रशिक्षण अकादमियों में संस्थागत समन्वय सुनिश्चित करना।

2. संस्थागत ढांचा

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रबंधन, वितरण और निगरानी के लिए एक संरचित संस्थागत सेटअप आवश्यक है। इसमें शामिल प्रमुख संस्थान शामिल हैं:

- क्षमता निर्माण आयोग (CBC): योग्यता विकास की देखरेख करता है और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन करता है।

- विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) - कर्मयोगी भारत: iGOT (एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण) प्लेटफ़ॉर्म का प्रबंधन करता है।

- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT): नीति निर्माण और निष्पादन में केंद्रीय भूमिका निभाता है।

3. योग्यता-आधारित शिक्षा

मिशन कर्मयोगी नियम-आधारित से भूमिका-आधारित प्रशिक्षण की ओर स्थानांतरित होता है, जो केवल वरिष्ठता के बजाय योग्यता वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें शामिल हैं:

- भूमिकाओं के अनुरूप व्यवहारिक, कार्यात्मक और डोमेन-विशिष्ट प्रशिक्षण।

- एक बार के प्रशिक्षण सत्रों के बजाय निरंतर सीखने के अवसर।

- सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न स्तरों के लिए सीखने के मार्गों में लचीलापन।

4. iGOT प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से डिजिटल लर्निंग

iGOT (एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण) कर्मयोगी प्लेटफ़ॉर्म इस पहल की रीढ़ है, जो प्रदान करता है:

- AI-संचालित पाठ्यक्रम अनुशंसाओं का उपयोग करके व्यक्तिगत सीखने का अनुभव।

- सभी सिविल सेवकों के लिए सुलभ ऑन-डिमांड डिजिटल प्रशिक्षण मॉड्यूल।

- सीखने की प्रगति और प्रदर्शन की डेटा-संचालित ट्रैकिंग।

5. निगरानी और मूल्यांकन ढांचा

प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को मापने के लिए, मिशन कर्मयोगी में शामिल हैं:

- भागीदारी और प्रगति का आकलन करने के लिए वास्तविक समय डेटा विश्लेषण।

- शासन में सुधार का मूल्यांकन करने के लिए प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन।

- निरंतर पाठ्यक्रम परिशोधन के लिए प्रतिक्रिया तंत्र।

6. मानव संसाधन प्रबंधन सुधार

मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सरकार में मानव संसाधन नीतियों को बदलना है:

- प्रशिक्षण को कैरियर की प्रगति और प्रदर्शन मूल्यांकन के साथ जोड़ना।

- निरंतर सीखने और पेशेवर विकास की संस्कृति को प्रोत्साहित करना।

- शासन में नेतृत्व और नैतिकता की भूमिका को मजबूत करना।

मिशन कर्मयोगी के तहत iGOT पहल

एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण (iGOT) प्लेटफ़ॉर्म मिशन कर्मयोगी की रीढ़ है। "सुशासन के लिए सक्षम सिविल सेवाएँ" के आदर्श वाक्य के साथ, iGOT को पारंपरिक प्रशिक्षण तंत्र की सीमाओं को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

iGOT की विशेषताएँ

- मॉड्यूल-आधारित ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम जो ऑन-साइट और फ्लेक्सीटाइम आधार पर उपलब्ध हैं।

- मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स (MOOC) के रूप में उपलब्ध संसाधनों का भंडार।

- मापनीय परिणाम सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणन-आधारित शिक्षण पथ।

- यह सुनिश्चित करता है कि जमीनी स्तर के सरकारी कर्मचारी भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग ले सकें, जिससे केंद्र, राज्य और स्थानीय शासन ढाँचों के बीच की खाई को पाटा जा सके।

मिशन कर्मयोगी के उद्देश्य

मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति-2012 में निर्धारित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है, जो सिविल सेवकों को उनकी वर्तमान और भविष्य की भूमिकाओं के लिए आवश्यक योग्यताओं से लैस करने की परिकल्पना करता है।

- सिविल सेवा प्रशिक्षण को पुनः उन्मुख करना: छिटपुट प्रशिक्षण कार्यक्रमों से ध्यान हटाकर निरंतर सीखने पर ध्यान केंद्रित करना।

- समावेशी क्षमता निर्माण: विशेष रूप से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग को शामिल करने के लिए प्रशिक्षण आउटरीच का विस्तार करना।

- वर्तमान चुनौतियों पर काबू पाना: प्रशिक्षण संसाधनों तक सीमित पहुँच और खंडित प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र जैसे मुद्दों को संबोधित करना।

- मिशन कर्मयोगी का महत्व

- सिविल सेवक की पुनर्कल्पना: मिशन कर्मयोगी सिविल सेवकों को आदर्श “कर्मयोगी” में बदलने की आकांक्षा रखता है, जो रचनात्मकता, नवाचार और सार्वजनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- शासन को मजबूत करना: कार्यक्रम निरंतर क्षमता निर्माण सुनिश्चित करता है, जिससे सरकारी कर्मचारी आधुनिक शासन चुनौतियों और सार्वजनिक अपेक्षाओं के साथ जुड़े रह सकें।

- व्यावसायिकता को बढ़ाना: एक पेशेवर और प्रगतिशील कार्य संस्कृति को बढ़ावा देकर, मिशन कर्मयोगी एक कुशल और उत्तरदायी प्रशासनिक प्रणाली बनाने में सहायता करता है।

- सिलोस को खत्म करना: मिशन का उद्देश्य एक एकीकृत ढांचे के तहत विविध प्रशिक्षण प्रयासों को एकीकृत करना, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सुसंगतता सुनिश्चित करना और अतिरेक को खत्म करना है।

- प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना: एक प्रौद्योगिकी-सक्षम दृष्टिकोण वास्तविक समय की निगरानी, मूल्यांकन और कार्यबल के कौशल को बढ़ाने में मदद करता है, जो “नए भारत” के दृष्टिकोण के साथ संरेखित होता है।

क्षमता निर्माण आयोग

राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी) का एक प्रमुख घटक, आयोग शासन दक्षता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मार्गदर्शन और विनियमन करने के लिए जिम्मेदार है। इसमें एक अध्यक्ष और दो सदस्य होते हैं, जिन्हें सचिवालय द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

मिशन कर्मयोगी को लागू करने में चुनौतियाँ

मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य भारत की सिविल सेवाओं का आधुनिकीकरण करना है, लेकिन प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कई चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए। ये चुनौतियाँ सांस्कृतिक प्रतिरोध से लेकर अवसंरचनात्मक और प्रणालीगत बाधाओं तक फैली हुई हैं।

1. परिवर्तन का प्रतिरोध

मिशन कर्मयोगी को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक नौकरशाही की जड़ता और संदेह पर काबू पाना है।

- पारंपरिक मानसिकता: कई सरकारी अधिकारी पारंपरिक कार्य पद्धतियों के आदी हैं और डिजिटल प्रशिक्षण को अनावश्यक या बोझिल मान सकते हैं।

- भूमिका परिवर्तन का डर: कुछ कर्मचारी नौकरी की ज़िम्मेदारियों में बदलाव, कौशल अतिरेक या कार्यभार में वृद्धि की चिंताओं के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विरोध कर सकते हैं।

- तत्काल मूर्त लाभों की कमी: पारंपरिक पदोन्नति या वेतन वृद्धि के विपरीत, प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल वृद्धि हमेशा तत्काल कैरियर पुरस्कार प्रदान नहीं करती है, जिससे भागीदारी को प्रोत्साहित करना कठिन हो जाता है।

- परिवर्तन प्रबंधन अंतराल: कर्मचारियों को मिशन कर्मयोगी के दृष्टिकोण के साथ संरेखित करने के लिए एक संरचित परिवर्तन प्रबंधन रणनीति की आवश्यकता है।

2. संसाधन की कमी

मिशन कर्मयोगी की सफलता पर्याप्त धन, बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों पर निर्भर करती है।

- वित्तीय चुनौतियाँ: एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आईटी बुनियादी ढांचे, सामग्री विकास और कर्मियों में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होती है।

- बुनियादी ढाँचे की कमी: कई सरकारी कार्यालयों, विशेष रूप से जिला और उप-जिला स्तरों पर, डिजिटल सीखने का समर्थन करने के लिए आवश्यक तकनीकी बुनियादी ढाँचे, जैसे कि हाई-स्पीड इंटरनेट और आधुनिक कंप्यूटिंग डिवाइस का अभाव है।

- कुशल प्रशिक्षकों की कमी: ऑनलाइन और ऑफलाइन मॉड्यूल के लिए प्रशिक्षकों का एक योग्य पूल बनाना एक धीमी और संसाधन-गहन प्रक्रिया है।

3. राजनीतिक हस्तक्षेप

नौकरशाही संचालन में राजनीतिक प्रभाव निष्पक्ष और योग्यता-आधारित सुधारों में बाधा उत्पन्न कर सकता है।

- प्रशिक्षण सामग्री में पक्षपात का जोखिम: प्रशिक्षण कार्यक्रम राजनीतिक रूप से तटस्थ होने चाहिए, लेकिन इस बात की संभावना है कि पाठ्यक्रम डिजाइन सत्तारूढ़ राजनीतिक विचारधाराओं से प्रभावित हो सकता है।

- बार-बार नीतिगत बदलाव: प्रशासनिक प्राथमिकताएँ अक्सर राजनीतिक बदलावों के साथ बदल जाती हैं, जो मिशन कर्मयोगी के दीर्घकालिक दृष्टिकोण की निरंतरता को बाधित कर सकती हैं।

- प्रदर्शन मूल्यांकन पर प्रभाव: यदि कैरियर की प्रगति से जुड़ा हुआ है, तो प्रशिक्षण मूल्यांकन योग्यता-आधारित मूल्यांकन के बजाय पक्षपात या राजनीतिक पक्षपात के अधीन हो सकता है।

4. भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद

जबकि मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य दक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है, अगर मजबूत निगरानी तंत्र नहीं हैं, तो यह अनजाने में खामियाँ भी पैदा कर सकता है।

- सीखने के मूल्यांकन में हेरफेर: यदि प्रशिक्षण मॉड्यूल में प्रदर्शन पदोन्नति को प्रभावित करता है, तो परिणामों में हेरफेर करने के लिए गलत रिकॉर्ड या अनुचित प्रभाव का जोखिम होता है।

- भाई-भतीजावाद प्रशिक्षण पहुँच: चुनिंदा समूहों को प्रीमियम प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने की प्रवृत्ति हो सकती है, जिससे सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए समान अवसर सीमित हो सकते हैं।

- पारदर्शी समीक्षा प्रणाली का अभाव: मजबूत निगरानी के बिना, कुछ नौकरशाह अपने करियर में आगे बढ़ते हुए भी प्रशिक्षण आवश्यकताओं को दरकिनार कर सकते हैं।

5. तकनीकी बाधाएँ

कई सिविल सेवक, विशेष रूप से वे जिन्होंने पारंपरिक भूमिकाओं में दशकों बिताए हैं, डिजिटल लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म के साथ संघर्ष कर सकते हैं।

- डिजिटल साक्षरता अंतराल: सभी कर्मचारी ऑनलाइन प्रशिक्षण विधियों से परिचित नहीं हैं, और डिजिटल कौशल की कमी अपनाने में देरी कर सकती है।

- प्रौद्योगिकी-संचालित सीखने का प्रतिरोध: पुराने कर्मचारियों को स्व-गति वाले ई-लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पर नेविगेट करना मुश्किल लग सकता है और वे पारंपरिक कक्षा सेटिंग पसंद करते हैं।

- साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: बड़े पैमाने पर डिजिटल लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म को संवेदनशील सरकारी प्रशिक्षण डेटा को उल्लंघनों या साइबर हमलों से बचाने के लिए मज़बूत साइबर सुरक्षा की आवश्यकता होती है।

6. सीमित पहुँच

इस बात का जोखिम है कि मिशन कर्मयोगी के लाभ वरिष्ठ अधिकारियों तक ही सीमित रहेंगे, जिससे कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इससे वंचित रह जाएगा।

- निचले कैडर के कर्मचारियों का बहिष्कार: प्रशिक्षण कार्यक्रम अक्सर उच्च रैंक के अधिकारियों को प्राथमिकता देते हैं, जबकि सहायक कर्मचारी, संविदा कर्मचारी और निचले कैडर के अधिकारियों की क्षमता निर्माण कार्यक्रमों तक सीमित पहुँच हो सकती है।

- भाषा और सामग्री बाधाएँ: प्रशिक्षण सामग्री अक्सर अंग्रेजी या हिंदी में विकसित की जाती है, जिससे गैर-हिंदी भाषी राज्यों के कर्मचारियों के लिए प्रभावी रूप से जुड़ना मुश्किल हो जाता है।

- ऑफ़लाइन प्रशिक्षण विकल्पों की कमी: जिन कर्मचारियों के पास डिजिटल डिवाइस या इंटरनेट कनेक्टिविटी तक पहुँच नहीं है, वे शारीरिक प्रशिक्षण विकल्प उपलब्ध न होने पर पीछे रह सकते हैं।

7. असंगठित प्रशिक्षण

असंगठित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने वाले कई संस्थानों की उपस्थिति अक्षमताओं और मानकीकरण की कमी की ओर ले जाती है।

- ओवरलैपिंग पाठ्यक्रम: विभिन्न सरकारी प्रशिक्षण संस्थान समन्वय के बिना समान पाठ्यक्रम प्रदान कर सकते हैं, जिससे अतिरेक और संसाधन की बर्बादी होती है।

- एकीकृत शिक्षण ढांचे का अभाव: मानकीकृत दृष्टिकोण के बिना, कर्मचारियों को विभिन्न विभागों में असंगत प्रशिक्षण अनुभव प्राप्त हो सकते हैं।

- मूल्यांकन और प्रभाव माप में चुनौतियाँ: बिखरे हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशासनिक क्षमताओं को बेहतर बनाने में मिशन कर्मयोगी की समग्र प्रभावशीलता का आकलन करना मुश्किल बनाते हैं।

8. भौगोलिक चुनौतियाँ

दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों को अक्सर गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक पहुँचने में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

- सीमित इंटरनेट कनेक्टिविटी: भारत के कई ग्रामीण क्षेत्र अभी भी खराब इंटरनेट पहुँच से पीड़ित हैं, जिससे अधिकारियों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है।

- शारीरिक प्रशिक्षण केंद्रों की कमी: दूरदराज के क्षेत्रों में अक्सर अच्छी तरह से सुसज्जित प्रशिक्षण संस्थान नहीं होते हैं, जिससे कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से सीखने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।

- फील्ड अधिकारियों के लिए समय की कमी: दूरदराज के क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों, जैसे पुलिस कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों और राजस्व अधिकारियों के पास बहुत ज़्यादा काम होता है, जिससे उन्हें प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए बहुत कम समय मिलता है।

क्षमता निर्माण बढ़ाने के अवसर

यह सुनिश्चित करने के लिए कि मिशन कर्मयोगी अपनी पूरी क्षमता हासिल करे, क्षमता निर्माण के प्रयास गतिशील, भविष्योन्मुखी और समावेशी होने चाहिए। निम्नलिखित अवसर पहल के प्रभाव को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं:

1. AI और डेटा एनालिटिक्स का लाभ उठाना

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डेटा एनालिटिक्स का एकीकरण सरकारी कर्मचारियों के लिए सीखने के अनुभव को बदल सकता है।

- व्यक्तिगत शिक्षण पथ: AI-संचालित अनुशंसा इंजन किसी व्यक्ति की सीखने की प्रगति, भूमिका और जिम्मेदारियों के आधार पर अनुकूलित प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार कर सकते हैं।

- वास्तविक समय प्रदर्शन विश्लेषण: डेटा एनालिटिक्स कर्मचारी की प्रगति को ट्रैक कर सकता है, ज्ञान प्रतिधारण का आकलन कर सकता है और पाठ्यक्रम प्रभावशीलता में सुधार के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है।

- AI-संचालित चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट: ये तत्काल मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं, प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं और प्रशिक्षण मॉड्यूल को नेविगेट करने में कर्मचारियों की सहायता कर सकते हैं।

- कार्यबल नियोजन के लिए पूर्वानुमान विश्लेषण: AI विभागों में कौशल अंतराल की पहचान करने और लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सिफारिश करने में मदद कर सकता है।

- स्वचालित मूल्यांकन और प्रमाणन: AI-संचालित मूल्यांकन उपकरण योग्यता परीक्षण और प्रमाणन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर सकते हैं।

2. वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यास

अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों से सीखना क्षमता निर्माण के लिए भारत के दृष्टिकोण को मजबूत कर सकता है। मुख्य सबक निम्नलिखित से लिए जा सकते हैं:

- सिंगापुर का सिविल सर्विस कॉलेज (CSC): आजीवन सीखने, नेतृत्व प्रशिक्षण और डिजिटल शासन कौशल के लिए एक मॉडल।

- एस्टोनिया की ई-गवर्नेंस अकादमी: अपने डिजिटल शासन प्रशिक्षण के लिए सबसे प्रसिद्ध, एस्टोनिया सुरक्षित, पारदर्शी और कुशल ई-गवर्नेंस प्रथाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

- यूके का राष्ट्रीय नेतृत्व केंद्र: क्रॉस-गवर्नमेंट लीडरशिप डेवलपमेंट और रणनीतिक निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित करता है।

- दक्षिण कोरिया के AI-आधारित प्रशिक्षण मॉडल: यह दर्शाता है कि कैसे AI और स्वचालन सार्वजनिक क्षेत्र के कौशल को बेहतर बना सकते हैं।

- नॉर्डिक देशों का नागरिक-केंद्रित शासन: सहभागी शासन और उत्तरदायी सेवा वितरण को बढ़ावा देने के सबक।

भारत के अद्वितीय प्रशासनिक और सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ में इन वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर, क्षमता निर्माण प्रयासों को काफी मजबूत किया जा सकता है।

3. सार्वजनिक सेवा नेतृत्व विकास

प्रभावी शासन के लिए मजबूत नेतृत्व महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय नेतृत्व अकादमी की स्थापना से:

- केस स्टडी, सिमुलेशन और मेंटरिंग के माध्यम से सिविल सेवकों के बीच रणनीतिक निर्णय लेने के कौशल का विकास हो सकता है।

- विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों के अधिकारियों के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करके अंतर-विभागीय सहयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है।

- संकट प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे अधिकारी आपात स्थितियों और अप्रत्याशित चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए तैयार हो सकें।

- नैतिक नेतृत्व को प्रोत्साहित किया जा सकता है, ईमानदारी, पारदर्शिता और नागरिक-केंद्रित शासन के मूल्यों को स्थापित किया जा सकता है।

- मेंटरशिप कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं, जहाँ अनुभवी अधिकारी प्रशासनिक जटिलताओं से निपटने में युवा नौकरशाहों का मार्गदर्शन करते हैं।

4. अनुकूली शासन

जैसे-जैसे शासन संबंधी चुनौतियाँ विकसित होती हैं, भारत के प्रशासनिक ढाँचे में चपलता, नवाचार और जवाबदेही को अपनाना चाहिए। इसे सक्षम करने के लिए:

- चुस्त नीति प्रशिक्षण: अधिकारियों को बदलते सामाजिक-आर्थिक और तकनीकी परिदृश्यों के साथ जल्दी से अनुकूलन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

- प्रयोग और पायलट कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना: जोखिमों को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन से पहले छोटे पैमाने पर नीति परीक्षणों को बढ़ावा देना।

- अंतःविषय शिक्षण: प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नीति निर्माण में सुधार के लिए व्यवहार अर्थशास्त्र, प्रौद्योगिकी और स्थिरता जैसे क्षेत्रों से ज्ञान को एकीकृत करना चाहिए।

- नागरिक जुड़ाव प्रशिक्षण: अधिकारियों को शासन के निर्णयों में नागरिक प्रतिक्रिया को शामिल करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे नीतियां अधिक समावेशी बन सकें।

- क्रॉस-सेक्टर सहयोग: प्रशिक्षण मॉड्यूल को सार्वजनिक प्रशासन में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना चाहिए।

मिशन कर्मयोगी के लिए आगे का रास्ता

मिशन कर्मयोगी में निरंतर सीखने, दक्षता और नागरिक-केंद्रित शासन की संस्कृति को बढ़ावा देकर भारत के नौकरशाही ढांचे में क्रांति लाने की क्षमता है। इसके प्रभाव को अधिकतम करने के लिए, निम्नलिखित प्रमुख उपायों को अपनाया जाना चाहिए:

1. प्रभावी कार्यान्वयन

iGOT (एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण) प्लेटफ़ॉर्म की सफलता के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित और संरचित कार्यान्वयन योजना आवश्यक है। इसमें शामिल होना चाहिए:

- चरणबद्ध रोलआउट रणनीति, महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के आधार पर विभागों को प्राथमिकता देना।

- स्थिरता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालयों में मानकीकृत सामग्री विकास।

- व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए अनिवार्य भागीदारी रूपरेखा।

- तकनीकी सहायता और बुनियादी ढाँचा विकास, प्लेटफ़ॉर्म तक निर्बाध पहुँच सुनिश्चित करना, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में।

2. प्रशिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण

प्रशिक्षक किसी भी शिक्षण पहल की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए:

- ऑनलाइन और ऑफलाइन मॉड्यूल के लिए प्रशिक्षकों को योग्य बनाने के लिए एक प्रमाणन प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए।

- उन्हें नए विकास के बारे में अपडेट रखने के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

- प्रशिक्षकों को शिक्षार्थियों की प्रगति को ट्रैक करने और प्रशिक्षण दृष्टिकोणों को वैयक्तिकृत करने के लिए AI-संचालित विश्लेषण उपकरण प्रदान किए जाने चाहिए।

- जहाँ आवश्यक हो, वहाँ व्यक्तिगत रूप से सीखने की सुविधा के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना।

3. सीखने को प्रोत्साहित करना

सरकारी कर्मचारियों के बीच जुड़ाव और प्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए:

- प्रदर्शन मूल्यांकन के साथ एकीकरण स्थापित किया जाना चाहिए, प्रशिक्षण पूरा होने को कैरियर की प्रगति, पदोन्नति और पुरस्कारों से जोड़ना चाहिए।

- सीखने को आकर्षक बनाने के लिए लीडरबोर्ड, बैज और प्रमाणपत्र जैसी गेमिफिकेशन तकनीकें शुरू की जा सकती हैं।

- मौद्रिक या गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन, जैसे मान्यता कार्यक्रम और पुरस्कार योजनाएँ, शीर्ष प्रदर्शन करने वालों के लिए लागू की जा सकती हैं।

- सहकर्मी सीखने वाले समुदायों को प्रोत्साहित करना, जहाँ कर्मचारी ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा कर सकते हैं।

4. निरंतर निगरानी और प्रतिक्रिया

यह सुनिश्चित करने के लिए कि मिशन कर्मयोगी प्रभावी और प्रासंगिक बना रहे:

- पाठ्यक्रम पूरा होने की दरों, सीखने के पैटर्न और प्रभावशीलता को ट्रैक करने के लिए एक वास्तविक समय विश्लेषण डैशबोर्ड विकसित किया जाना चाहिए।

- पाठ्यक्रम सामग्री और वितरण के बारे में प्रतिभागियों से जानकारी इकट्ठा करने के लिए सर्वेक्षण और प्रतिक्रिया तंत्र शुरू किए जाने चाहिए।

- प्रशिक्षण किस तरह से बेहतर प्रशासन और सेवा वितरण में तब्दील हो रहा है, इसका आकलन करने के लिए वार्षिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किए जाने चाहिए।

- एक समर्पित सलाहकार निकाय को उभरती हुई प्रशासनिक चुनौतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर प्रशिक्षण मॉड्यूल की समय-समय पर समीक्षा और अद्यतन करना चाहिए।

5. प्रशिक्षण में समावेशिता

मिशन कर्मयोगी के लिए समग्र प्रशासनिक परिवर्तन प्राप्त करने के लिए, समावेशिता महत्वपूर्ण है:

- प्रशिक्षण मॉड्यूल को ग्रुप ए, बी, सी और यहां तक कि संविदा या सहायक कर्मचारियों सहित सभी स्तरों के सरकारी कर्मचारियों को ध्यान में रखना चाहिए।

- विविध भाषाई पृष्ठभूमि में पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सामग्री को कई क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

- समान सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए महिला कर्मचारियों, विकलांग कर्मचारियों और हाशिए के समुदायों के लोगों के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रावधान शुरू किए जाने चाहिए।

- सीमित डिजिटल पहुंच वाले लोगों के लिए ऑफ़लाइन सीखने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी पीछे न छूटे।

मिशन कर्मयोगी और बिहार

भारत सरकार की सिविल सेवकों की क्षमताओं को बढ़ाने की पहल मिशन कर्मयोगी का बिहार में महत्वपूर्ण क्रियान्वयन हुआ है। 7 अक्टूबर, 2024 को एक उल्लेखनीय विकास हुआ, जब क्षमता निर्माण आयोग (CBC), कर्मयोगी भारत (विशेष प्रयोजन वाहन) और बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान (BIPARD) के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस सहयोग का उद्देश्य लोक सेवकों को नियम-आधारित से भूमिका-आधारित दृष्टिकोण में परिवर्तित करना है, iGOT कर्मयोगी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से उनके कौशल को बढ़ाना है।

इस समझौते के बाद, बिहार ने पर्याप्त प्रगति की है:

- अधिकारियों का ऑनबोर्डिंग: बिहार में 2.4 लाख से अधिक सरकारी अधिकारियों को iGOT कर्मयोगी प्लेटफ़ॉर्म पर पंजीकृत किया गया है, जो व्यापक क्षमता निर्माण के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- पाठ्यक्रम जुड़ाव: इन अधिकारियों ने प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध विभिन्न ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। आज तक, 31,368 कोर्स नामांकन हुए हैं, जिनमें से 23,724 कोर्स सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं और प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।

- भाषा सुलभता: समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए, BIPARD ने 25 कोर्स मॉड्यूल को हिंदी में रूपांतरित किया है, जिसमें वॉयस-ओवर और उपशीर्षक शामिल हैं, जिससे सामग्री व्यापक दर्शकों के लिए अधिक सुलभ हो गई है।

बिहार में मिशन कर्मयोगी का यह रणनीतिक कार्यान्वयन एक कुशल और कुशल सिविल सेवा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के समर्पण का उदाहरण है, जो उभरती हुई शासन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है।

निष्कर्ष

मिशन कर्मयोगी भारत की सिविल सेवाओं में एक परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य एक जवाबदेह, पारदर्शी और कुशल नौकरशाही बनाना है। डिजिटल टूल, योग्यता-आधारित प्रशिक्षण और नेतृत्व विकास को अपनाकर, यह सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाता है।

सफलता सुनिश्चित करने के लिए, नौकरशाही की जड़ता पर काबू पाना, वित्तीय सहायता हासिल करना और निरंतर सीखने को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और AI-संचालित शिक्षण मॉडल को एकीकृत करने से मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा सुधारों के लिए एक वैश्विक बेंचमार्क बन सकता है।

सतत प्रयासों और हितधारक सहयोग से भारत की सिविल सेवाएं अनुकूलनीय, नवीन और नागरिक-केंद्रित बन सकती हैं, जिससे राष्ट्रीय प्रगति सतत विकास और सुशासन की ओर अग्रसर होगी।

आज के समय में, जब बाहरी दिखावे को वास्तविकता से अधिक महत्व दिया जाने लगा है, लोग अपनी क्षमता से अधिक खर्च कर अपनी स्थिति को ऊँचा दिखाने की प्रवृत्ति अपनाने लगे हैं। इसी प्रवृत्ति पर कटाक्ष करती है प्रसिद्ध कहावत "चारि आना के जमेरा, चौदह आना के मचान।" इसका अर्थ है कि जब किसी व्यक्ति के पास सीमित संसाधन होते हैं, लेकिन वह अपनी वास्तविक क्षमता से कहीं अधिक बड़ा दिखावा करने की कोशिश करता है, तो अंततः उसे नुकसान उठाना पड़ता है। यह प्रवृत्ति आज के समाज, व्यवसाय, राजनीति और शिक्षा के क्षेत्र में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, जहाँ लोग अपनी वास्तविक स्थिति को भूलकर केवल बाहरी चमक-दमक पर ध्यान देते हैं।

शहरी जीवन में यह प्रवृत्ति अधिक देखने को मिलती है। लोग महँगे कपड़े, गाड़ियाँ और मोबाइल फोन खरीदने के लिए कर्ज तक लेने को तैयार रहते हैं, ताकि वे समाज में अपनी स्थिति को बेहतर दिखा सकें। सोशल मीडिया ने भी इस प्रवृत्ति को और अधिक बढ़ावा दिया है। लोग अपनी वास्तविकता से अलग एक भव्य छवि पेश करने के लिए महँगी यात्राएँ, आलीशान पार्टियाँ और ब्रांडेड सामानों की तस्वीरें साझा करते हैं, भले ही उनकी वित्तीय स्थिति इसे सहन करने योग्य न हो। इस दिखावे की प्रवृत्ति के कारण कई लोग आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं और मानसिक तनाव का शिकार भी हो जाते हैं।

व्यापार की दुनिया में भी यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है। कई व्यापारी और स्टार्टअप संस्थापक अपने व्यापार को बड़ा दिखाने के लिए महँगे दफ्तर, ऊँची सैलरी वाले कर्मचारियों और भारी मार्केटिंग पर अनावश्यक खर्च करते हैं। हालांकि, जब व्यापार में मंदी आती है या उम्मीद के अनुसार मुनाफा नहीं होता, तो ऐसे व्यवसाय आर्थिक संकट में फँस जाते हैं और अंततः दिवालिया हो जाते हैं। व्यापार में सफलता केवल बाहरी चमक-दमक पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इसकी नींव मजबूत योजना, गुणवत्ता और व्यावहारिक दृष्टिकोण पर टिकी होती है।

राजनीति में भी यह कहावत सटीक बैठती है। चुनाव के समय नेता जनता को लुभाने के लिए बड़े-बड़े वादे करते हैं, मुफ्त सुविधाएँ देने की घोषणाएँ करते हैं और करोड़ों रुपये चुनाव प्रचार में खर्च करते हैं। लेकिन जब वे सत्ता में आते हैं, तो उनकी योजनाओं को लागू करने के लिए न तो पर्याप्त संसाधन होते हैं और न ही कोई ठोस रणनीति। इससे जनता में असंतोष फैलता है और उनका विश्वास टूट जाता है। यह दिखाता है कि केवल दिखावे और झूठे वादों के बल पर लंबे समय तक सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती।

शिक्षा के क्षेत्र में भी यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है। कई छात्र और उनके माता-पिता प्रतिष्ठा के नाम पर महँगे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में दाखिला लेते हैं, बिना यह सोचे कि क्या वे इस खर्च को सहन कर पाएँगे। विदेशों में पढ़ाई करने की होड़ में कई छात्र भारी कर्ज लेकर पढ़ाई शुरू करते हैं, लेकिन बाद में आर्थिक दबाव के कारण उन्हें पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है। इसी तरह, कुछ अभिभावक बिना अपनी आर्थिक स्थिति का आकलन किए अपने बच्चों को अत्यधिक महँगे स्कूलों में भेजते हैं, जिससे वे कर्ज के बोझ में दब जाते हैं। शिक्षा और करियर में सफलता केवल महँगे संस्थानों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि मेहनत और समर्पण ही वास्तविक सफलता की कुंजी होती है।

निजी जीवन में भी यह कहावत अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई लोग सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए अपनी आय से अधिक खर्च करते हैं, भव्य शादियाँ आयोजित करते हैं, महँगी गाड़ियाँ खरीदते हैं और आलीशान जीवनशैली अपनाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में यह सब आकर्षक लग सकता है, लेकिन जब कर्ज का बोझ बढ़ता है और आर्थिक समस्याएँ सामने आती हैं, तब उन्हें अपने फैसलों पर पछताना पड़ता है। सच्चा सम्मान केवल बाहरी चमक-दमक से नहीं मिलता, बल्कि अच्छे व्यवहार, ईमानदारी और मेहनत से मिलता है।

इस कहावत से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। सबसे पहले, हमें अपनी आय और खर्च में संतुलन बनाए रखना चाहिए और दिखावे से बचना चाहिए। अनावश्यक खर्च करने से केवल आर्थिक संकट बढ़ता है और मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। दूसरा, वास्तविक प्रतिष्ठा हमारे कर्मों से बनती है, न कि महँगे कपड़ों, गाड़ियों या पार्टियों से। तीसरा, हमें भविष्य के लिए सोच-समझकर निर्णय लेने चाहिए और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार खर्च करना चाहिए, ताकि हम वित्तीय रूप से सुरक्षित रह सकें।

"चारि आना के जमेरा, चौदह आना के मचान" यह कहावत हमें सिखाती है कि हमें अपनी वास्तविकता को स्वीकार करके संतुलित और व्यावहारिक जीवन जीना चाहिए। चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, व्यवसाय हो, राजनीति हो या शिक्षा—हर क्षेत्र में दिखावे से बचकर अपनी क्षमताओं के अनुसार निर्णय लेना ही समझदारी है। दुनिया भले ही बाहरी चमक-दमक को अधिक महत्व देती हो, लेकिन सच्ची सफलता और सम्मान केवल मेहनत, ईमानदारी और सही सोच से ही प्राप्त किए जा सकते हैं।